發(fā)布時(shí)間:2022-02-22所屬分類(lèi):建筑師職稱(chēng)論文瀏覽:1次

摘 要: 摘 要:佤族文化是我國(guó)民族文化中的瑰寶,將其與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)相融合既能豐富現(xiàn)代環(huán)境設(shè)計(jì)作品的民族性與文化內(nèi)涵,又能繼承與發(fā)揚(yáng)光輝燦爛的佤族文化。對(duì)佤族文化的組成及其環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)元素進(jìn)行分析,提出佤族文化與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)融合的思路與原則,以及兩者相融合的具

摘 要:佤族文化是我國(guó)民族文化中的瑰寶,將其與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)相融合既能豐富現(xiàn)代環(huán)境設(shè)計(jì)作品的民族性與文化內(nèi)涵,又能繼承與發(fā)揚(yáng)光輝燦爛的佤族文化。對(duì)佤族文化的組成及其環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)元素進(jìn)行分析,提出佤族文化與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)融合的思路與原則,以及兩者相融合的具體措施,即原型復(fù)制、移植重組、創(chuàng)新設(shè)計(jì)。

關(guān)鍵詞:佤族;民族文化;環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)

佤族文化與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)的融合,是將具有地域特色、民族特色的佤族文化元素與現(xiàn)代環(huán)境設(shè)計(jì)有機(jī)結(jié)合。這種融合一方面使佤族文化能夠通過(guò)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)得以展現(xiàn),民族文化得到傳承與發(fā)揚(yáng);另一方面,具有佤族文化特色的建筑、景觀營(yíng)造又能豐富現(xiàn)代環(huán)境設(shè)計(jì)的表現(xiàn)形式,更好地體現(xiàn)現(xiàn)代生態(tài)文明發(fā)展要求,從而創(chuàng)造新的價(jià)值,使佤族傳統(tǒng)文化煥發(fā)新的生命力,使民族文化得以發(fā)展。

一、佤族文化的組成與其環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)元素

1.佤族文化的組成

民族文化是在長(zhǎng)期歷史發(fā)展中,通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐活動(dòng)共同創(chuàng)造和發(fā)展而成的,符合本民族特點(diǎn)的文化,包括物質(zhì)與精神兩個(gè)層面[1]。其中,物質(zhì)層面主要包括本民族在生產(chǎn)活動(dòng)中所創(chuàng)造的物質(zhì)成果,以及制作工藝、生產(chǎn)方法、加工手段、生產(chǎn)工具等。精神層面主要包括兩個(gè)方面,一方面是本民族人民的思想觀念、心理心態(tài)等。例如,道德倫理、宗教信仰等。另一方面是客觀化的思想理論。例如,文學(xué)、藝術(shù)、法律法規(guī)、科學(xué)技術(shù)等。按照民族文化分類(lèi)方式對(duì)佤族文化進(jìn)行歸納,可以分為語(yǔ)言文化、宗教文化、服飾文化、建筑文化四個(gè)方面闡述,本文著重以佤族文化的建筑文化作為重點(diǎn)研究。

2.佤族文化中的環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)元素

佤族人的房屋結(jié)構(gòu)以“干欄式”為主,上層住人,下層飼養(yǎng)家畜,一般建在平緩的山頂或半山腰上,建筑用料可就地取材,主要建筑材料為竹子、白樹(shù)、麻栗木、水冬瓜樹(shù)、紅毛樹(shù)、茅草等。

第一,形態(tài)元素。形態(tài)元素可以分為建筑形態(tài)元素與室外建筑形態(tài)元素兩類(lèi)。建筑形態(tài)元素又分為建筑外形、佤族民居屋頂,以及建筑結(jié)構(gòu)三方面[2]。其中,佤族建筑外形主要以“干欄式”為主(如圖1所示),一般“上以自處,下居雞豚”,雖然看起來(lái)較為原始,但極為適合當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境。佤族生活地區(qū)常年潮濕、悶熱,“干欄式”建筑可以有效除濕防曬、促進(jìn)空氣流通。佤族民居屋頂一般以半圓形為主,檐口十分低矮并與地面平行,這樣既能確保上層空間與房頂之間有足夠的活動(dòng)空間,又使樓梯免受日曬雨淋。建筑結(jié)構(gòu)以木質(zhì)構(gòu)建為主,“承重構(gòu)件為房架、柱、梁、檁。部分樓楞、樓梯等用木材;墻、椽、樓榜、樓板、屋面用竹和草。”[3]113除了以榫連接建筑構(gòu)建之外,也使用綁扎方式連接[4]。

室外建筑形態(tài)元素又可分為木鼓房、寨心柱,以及村落布局三方面。其中,由于木鼓在佤族文化中承擔(dān)著重要的祭祀功能,所以,每個(gè)村寨都建有木鼓房,并有統(tǒng)一的形式,一般“木鼓房面積約20—30平米,高2.5米左右,沒(méi)有墻壁,房?jī)?nèi)通常放置2到5個(gè)木鼓。”[3]124寨心柱通常是指在佤族村寨的中心廣場(chǎng)樹(shù)立的柱子(如下頁(yè)圖2所示),柱身雕刻人物或三角形、菱形圖案,采用陰刻與陽(yáng)刻相結(jié)合的雕刻手段,使寨心柱充滿神秘感和藝術(shù)魅力。在村落布局方面,通常將村寨建在山腰或山頂,并在村寨周?chē)O(shè)有防御體系。例如,西蒙縣的大馬散寨,村寨“四周?chē)阅緲丁⒅窕h,并種刺藤形成障壁,壁外還有一道壕溝,全寨有十道寨門(mén),每一寨門(mén)外,有長(zhǎng)10—30公尺甬道,兩邊土壁,上鋪木架,并布滿刺藤條。”[3]

第二,材料元素。由于佤族人民生活在瀾滄江與怒江之間,自然環(huán)境優(yōu)越、植物資源十分豐富,建筑原料可以就地取材。常見(jiàn)的原材料包括竹子、茅草、水冬瓜樹(shù)、紅毛樹(shù)、白樹(shù)等[5]。建筑以木質(zhì)結(jié)構(gòu)作為房屋整體支撐,以竹條編制地板和墻壁,并在屋頂鋪滿茅草。一方面,在旱季厚重的茅草可以起到降溫防曬的作用;另一方面,在雨季茅草可以最大限度地遮風(fēng)擋雨。

第三,肌理元素。肌理是指建筑材料表面呈現(xiàn)的有序或無(wú)序的紋路。由于佤族建筑缺乏裝飾物,從木質(zhì)構(gòu)架、竹墻、地面到茅草屋頂都不加裝飾。因此,其建筑肌理的展現(xiàn)與建筑材料關(guān)系密切,體現(xiàn)出佤族環(huán)境設(shè)計(jì)元素中的質(zhì)樸之美。

二、佤族文化與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)融合的思路與原則

1.佤族文化與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)融合的思路

在佤族文化與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)融合過(guò)程中,設(shè)計(jì)者要對(duì)佤族多種類(lèi)型的文化元素進(jìn)行具有針對(duì)性的篩選,再將篩選的文化元素與現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)相結(jié)合,從而使佤族文化賦予現(xiàn)代、實(shí)用的功能,又使現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)具有民族化、藝術(shù)化的美感。在對(duì)佤族文化進(jìn)行選擇時(shí),首先應(yīng)考慮該文化元素能否與現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。例如,環(huán)境藝術(shù)是視覺(jué)的藝術(shù)、具象的藝術(shù),而語(yǔ)言文化元素是抽象的藝術(shù)[6]。因此,兩者很難發(fā)生聯(lián)系。但建筑、服飾等方面的文化元素則很容易與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)相聯(lián)系。一方面,佤族民居的肌理與形態(tài)、傳統(tǒng)服裝的圖案與紋樣都可以為環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)所用。另一方面,佤族傳統(tǒng)文化元素與現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)相結(jié)合,能夠延續(xù)佤族文化的生命,突顯民族文化特色,佤族文化元素與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)的融合思路主要包括三種:

第一,將文化元素直接使用。佤族的服飾文化特色鮮明,以紅色、黑色搭配為主,裝飾性較強(qiáng),可以直接用于建筑的墻面或某些細(xì)節(jié)上[7]。另外,在圖騰文化中,牛頭被視為權(quán)力與財(cái)富的象征,可以直接用于室外環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)之中。例如,街道、公園等。

第二,將文化元素間接使用。通過(guò)現(xiàn)代化技術(shù)將相關(guān)文化元素進(jìn)行重組,使重組后的文化元素能夠更好地與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)相結(jié)合。例如,將佤族村寨的寨心柱文化元素應(yīng)用于城市廣場(chǎng)或街心公園的景觀小品設(shè)計(jì)中,將民族的文化意象融入新環(huán)境。

第三,象征性使用。象征性使用是佤族文化與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)融合方式中最自由的一種,通過(guò)對(duì)某一文化元素進(jìn)行變形與分解,得到基本單位元素,再將這些單位元素組合、搭配運(yùn)用到新環(huán)境,使設(shè)計(jì)作品既脫離原型又根植于原型。

2.佤族文化與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)融合的原則

第一,適應(yīng)性原則。在選擇與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)相融合的文化元素時(shí),應(yīng)首先了解該文化元素的內(nèi)涵,考慮是否存在文化沖突或者不和諧因素,經(jīng)過(guò)全面分析后再對(duì)該元素進(jìn)行提取和應(yīng)用[8]。

第二,合理性原則。佤族文化與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)融合要符合事物發(fā)展的客觀規(guī)律,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)的原理、技術(shù)、工藝都隨著時(shí)代的發(fā)展而進(jìn)步,在兩者融合過(guò)程中不能因?yàn)閱渭冏非竺褡逍远鲆晻r(shí)代性。

第三,自然性原則。佤族文化與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)融合要與佤族人民生活的地域相聯(lián)系,尊重這一地區(qū)的人文特征與自然特色,特別是建筑景觀的自然特征與建筑材料的特質(zhì)。

第四,適度性原則。在環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)中融入佤族文化元素的數(shù)量要保持在合理、適度的范圍內(nèi),不能過(guò)度使用民族文化元素而喪失現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)的設(shè)計(jì)感。

三、佤族文化與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)融合的方式佤族文化與環(huán)境藝術(shù)融合的常見(jiàn)設(shè)計(jì)方式包括原型復(fù)制、移植重組和創(chuàng)新設(shè)計(jì)三種。其中原型復(fù)制方式強(qiáng)調(diào)對(duì)傳統(tǒng)文化的繼承,移植復(fù)制方式則著重在傳承基礎(chǔ)上擴(kuò)展,創(chuàng)新設(shè)計(jì)最為靈活,不再簡(jiǎn)單強(qiáng)調(diào)外在表現(xiàn)的一致,注重文化的內(nèi)在傳承。

1.原型復(fù)制

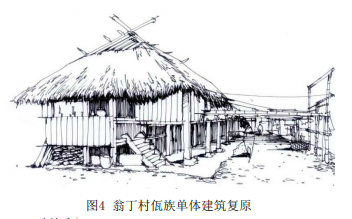

原型復(fù)制指在佤族建筑的修復(fù)或重建過(guò)程中盡可能采用建筑原型的材料和工藝,常見(jiàn)于歷史古跡和民族傳統(tǒng)村落的保護(hù)性開(kāi)發(fā)。例如,我國(guó)云南省臨滄市的佤族傳統(tǒng)村落—— 翁丁村,在旅游開(kāi)發(fā)中對(duì)村落中的建筑按照當(dāng)?shù)刎糇屣L(fēng)貌的原型進(jìn)行整體復(fù)制,盡可能做到對(duì)歷史原貌的恢復(fù)[9]。整個(gè)重建過(guò)程無(wú)論使用的建筑原料、工藝,還是建筑樣式,以及村寨整體風(fēng)貌,都是在對(duì)當(dāng)?shù)刎糇逦幕浞盅芯炕A(chǔ)上的還原和拓展。整個(gè)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)可以劃分為三方面:茅草屋頂?shù)幕謴?fù)、村寨道路的優(yōu)化,以及公共設(shè)施的優(yōu)化。其中較為典型的是極具佤族傳統(tǒng)風(fēng)情的茅草屋頂?shù)幕謴?fù)(如上頁(yè)圖3、圖 4所示)。這種環(huán)境設(shè)計(jì)模式就是以保護(hù)佤族傳統(tǒng)民族村落歷史風(fēng)貌為基點(diǎn),發(fā)掘佤族建筑文化的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,凸顯民族文化的獨(dú)特性,也是文化生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)中環(huán)境設(shè)計(jì)的重點(diǎn)展現(xiàn)部分。

2.移植重組

移植重組指從佤族原型建筑中提取一些元素,與新環(huán)境進(jìn)行有機(jī)組合,從而形成一種新的設(shè)計(jì)作品。移植元素既可以是形態(tài),也涉及肌理、色彩等,組合形式則包括原樣組合和轉(zhuǎn)化組合,特別是用于解決佤族傳統(tǒng)建筑中難以適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)居住要求的問(wèn)題[10]。例如,云南省臨滄市的佤族傳統(tǒng)民俗村——班考村就是通過(guò)佤族傳統(tǒng)建筑元素的移植,再重新組合從而形成既保留佤族傳統(tǒng)建筑風(fēng)貌,又具備現(xiàn)代居住功能的新型佤族民居建筑樣式(如圖5所示)。

3.創(chuàng)新設(shè)計(jì)創(chuàng)新設(shè)計(jì)指在佤族建筑原型中找尋設(shè)計(jì)的基本元素,然后依據(jù)新的環(huán)境設(shè)計(jì)需要對(duì)其進(jìn)行改造、變形,并加以利用,廣泛應(yīng)用于具有鮮明民族文化特色地區(qū)的環(huán)境設(shè)計(jì),不僅可用于民居、公共設(shè)施的內(nèi)外部改造,還可用于整體環(huán)境的營(yíng)造。主要應(yīng)用于室內(nèi)外的裝飾,以及公共區(qū)域設(shè)施。其中,室內(nèi)外的裝飾與佤族文化元素的融合主要表現(xiàn)在將具有佤族特色的建筑元素(如牛頭)應(yīng)用于室內(nèi)外某一特定區(qū)域,從而提升建筑整體環(huán)境的民族性。例如,在云南省西蒙佤族自治縣就將具有佤族民族特色的牛頭、茅草屋頂?shù)葢?yīng)用于建筑的室外裝飾,使其具有鮮明的民族文化特色(如圖6所示)。公共區(qū)域設(shè)施與佤族文化元素的融合主要表現(xiàn)在休閑娛樂(lè)設(shè)施、公共衛(wèi)生設(shè)施等領(lǐng)域運(yùn)用佤族建筑文化元素[11]。例如,將佤族民居的茅草屋頂設(shè)計(jì)與公園的涼亭相結(jié)合,使涼亭既具有一般涼亭休息、乘涼的功能,又具有傳播與鑒賞民族藝術(shù)的文化功能(如圖7所示)。

四、結(jié)語(yǔ)

民族文化的內(nèi)容豐富、形式多樣。佤族文化與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)的融合更多地體現(xiàn)在民族圖騰、建筑元素、服飾圖案和民俗節(jié)慶等顯性文化方面。具體方法包括佤族典型文化元素復(fù)制使用、重組和意象表達(dá)。基本的設(shè)計(jì)原則包括佤族文化元素的適用、適度及強(qiáng)調(diào)科學(xué)原則,符合環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)的客觀規(guī)律和地域的自然特性,從而促進(jìn)佤族文化與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)的完美融合。——論文作者:紀(jì)繁芳

參考文獻(xiàn):

[1]趙麗麗,等.中國(guó)傳統(tǒng)文化在環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)中的融合與應(yīng)用分析[J].才智,2019(20).

[2]王美銀.少數(shù)民族建筑元素在現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[J].中小企業(yè)管理與科技(下旬刊),2018(10).

[3]王翠蘭,陳謀德.云南民居(續(xù)篇)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1993.

[4]要晶晶.淺談少數(shù)民族建筑元素在現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[J].四川水泥,2018(10).

[5]黃學(xué)慧,張良平.探析少數(shù)民族元素在現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用——以苗族、侗族元素為例[J].藝術(shù)科技,2018,31(9).

[6]徐媚.當(dāng)代藝術(shù)設(shè)計(jì)中運(yùn)用廣西少數(shù)民族元素策略研究[J].南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2018,23(4).